【2025年最新】空き家は放置せず活かす!法改正と支援策で失敗しないための完全攻略|不動産売却コラム| | 横浜市の不動産売却、査定・買取なら(株)あおぞら不動産

【2025年最新】空き家は放置せず活かす!法改正と支援策で失敗しないための完全攻略

「実家を相続したはいいけれど、誰も住まないまま月日が経ち、空き家になってしまった…。税金の負担や維持管理の手間を考えると、何とか有効活用したい。でも、一体何から始めればいいの?」

こんなふうにお悩みではありませんか?

あなたのように、実家を相続したり、ご両親が住まなくなって空き家を抱えたりするケースは、今やどの地域でも身近な話になりました。空き家として放置するのはリスクが多い一方で、活用しようとすると費用や法律のこともあって難しそうに感じるかもしれません。

でも安心してください。実は空き家を活用するための方法や支援制度は、2025年現在、どんどん拡充されています。本記事では、最新の法改正情報や補助金の話題を交えつつ、初心者でも実践しやすい空き家活用アイデアを詳しく紹介します。読んでいただければ、「こんな選択肢もあるんだ」となる新たな発見があるはずです。

どうぞ最後までお付き合いください。

空き家問題が深刻化する今、なぜ「活用」が注目されているのか?

人が住まないまま放置された空き家が全国的に増え続けています。総務省の調査によると、2023年時点で全国の空き家数はおよそ900万戸に達し、空き家率も過去最高を更新しているとのこと。その背景には、高齢者の増加、地方から都市部への人口移動、相続による持ち家の引き継ぎなど、さまざまな要因があります。

空き家を持つ人にとって、もっとも困るのは維持コストやリスクです。例えば固定資産税や火災保険などの支払いはずっと続きますし、建物の老朽化による倒壊リスクが高まれば近隣から苦情が来るかもしれません。加えて2024年の法改正により、いわゆる「放置空き家」に対する行政の取り締まりがこれから強化されると見込まれています。ですので正直、何もせずに放置するの持ち主にとって損なことばかりです。

しかし、一方では空き家を上手に活用することで、新たな収入源や地域コミュニティへの貢献といった「価値の再発見」につなげることも可能です。個人の暮らしや資産を守るだけでなく、地域そのものを盛り上げられるポテンシャルが見出され、空き家の積極活用が注目されています。

ここまでは、空き家が多い現状と放置することのリスクについてお伝えしました。次に、2025年の最新情報をもとに、空き家活用の新しい潮流やトレンドを見ていきましょう。

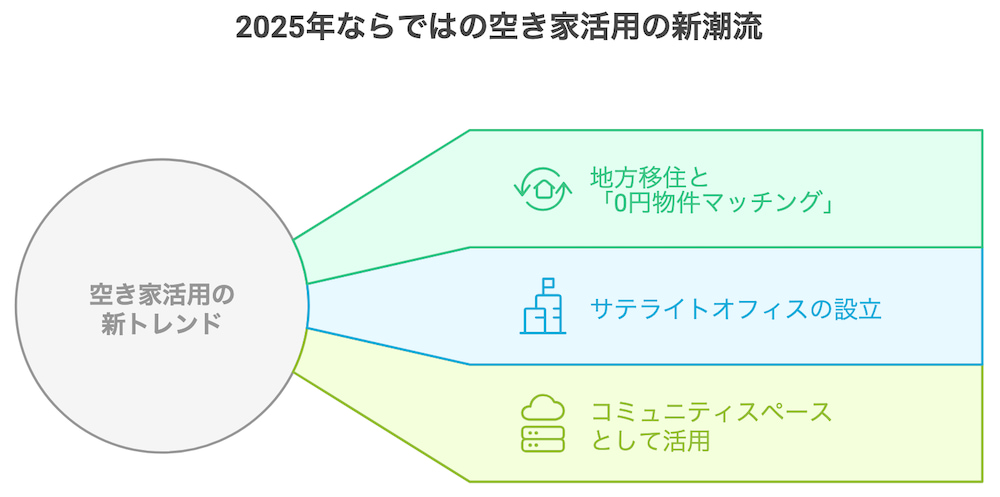

2025年最新:空き家活用のトレンドと新たな動き

これまで、空き家を放置すると生じるリスクや、「なぜ活用が重要なのか」についてお話ししてきました。実は、こうした空き家問題に対しては自治体や企業、さらには個人の間でも、近年大きな変化が起きています。2025年現在、自治体や企業が空き家を「負の遺産」から「資産」へ再生する取り組みに注力しており、各地で活用の幅が広がりつつあります。

では、具体的にどのような取り組みや最新トレンドが注目されているのでしょうか。ここからは、2025年ならではの空き家活用の新潮流をご紹介していきます。

地方移住ブーム×「0円物件」:増えるマッチングの実態

コロナ禍をきっかけにリモートワークが浸透したことで、地方移住に関心を持つ人は確実に増えています。これを受けて、各自治体や民間企業が運営する「空き家バンク」の登録物件数は増加し、一部では「0円物件」マッチングに力を入れる動きも見られます。実際に、所有者が維持困難となった物件を無償譲渡する例も増え始めており、「建物は0円、リフォームは自己負担」という取引形態が注目を集めています。

「0円物件」というと「何か裏があるのでは…?」と不安になるかもしれません。もちろん、築年数が古かったりリフォームの手間がかかったりはしますが、家自体をタダでもらえるインパクトはかなり大きいです。特に若い世代やリモートワーカーには「拠点を安価に確保し、クリエイティブな空間に改装できる」というメリットがあるため、今後もこうした潮流は続くでしょう。

企業導入が拡大中!空き家のシェアオフィス化が注目される理由

リモートワークが進む一方、完全在宅だけではコミュニケーションや作業効率に課題がある企業も少なくありません。そこで、地方の空き家をサテライトオフィスとして利用する動きが活発化しています。たとえば、地方の古民家を改装しサテライトオフィスとして数名規模で利用できるようにするケースもあり、自然環境を生かしてワーケーション需要を狙う動きが広がっています。周囲の環境が自然豊かであるほど「ワーケーション需要」も見込めるため、これはビジネスチャンスと捉える企業も多く、サテライトオフィスの数は全国的に増加傾向です。

実際に、地方自治体が企業向けに改装費用の一部を負担したり、空き家バンク制度を利用して大規模リノベーションを行う事例も増えています。オフィス利用であれば居住用とは違うニーズがあるため、空き家特有の小回りの効きにくさがかえって魅力になったりします。

カフェ&宿泊施設だけじゃない!多彩に広がる空き家転用アイデア

空き家活用と聞くと、まず思いつくのは「賃貸住宅にする」「カフェにする」「民泊施設にする」あたりではないでしょうか。もちろん、それらも引き続き人気の選択肢です。ただし近年は、多様なニーズに合わせた空き家活用の事例が増えており、従来より幅広い選択肢が注目されています。

たとえば、コミュニティスペースとして子育て世代が交流できる場所をつくったり、高齢者向けのデイサービスに転用したり、といったケースです。あるいは、自宅で趣味の教室を開きたいという個人のために、レンタルスペースとして提供するケースもあります。いずれにせよ、地域ニーズと個人のアイデアを掛け合わせた新しい活用例が報告されており、今後も自治体の支援策などによって拡大が期待されています。

最新トレンドをざっと見るだけでも、「やってみたら楽しそう」「地元の潜在ニーズを満たせそう」というアイデアが浮かんできませんか? そこで次は、空き家活用の具体的なアイデアを10のパターンに分けて紹介しましょう。あなたの空き家に適した方法がきっと見つかるはずです。

【10の具体策】空き家活用のメリット・デメリットを徹底解説

ここまで、空き家をめぐるリスクや最新のトレンドについて一通り見てきました。ただ、「結局、自分の家ではどんな活用が合っているのか分からない」という方も多いかもしれません。

実際、空き家を活かす方法は意外と多彩で、それぞれにメリット・デメリットがあります。そこで、初心者の方でも具体的に検討しやすいよう、代表的な活用法を10種類に分けて解説します。収益面はもちろん、管理の手間や地域とのつながりなど、あなたにとって最適な選択肢を探るうえでぜひ参考にしてみてください。

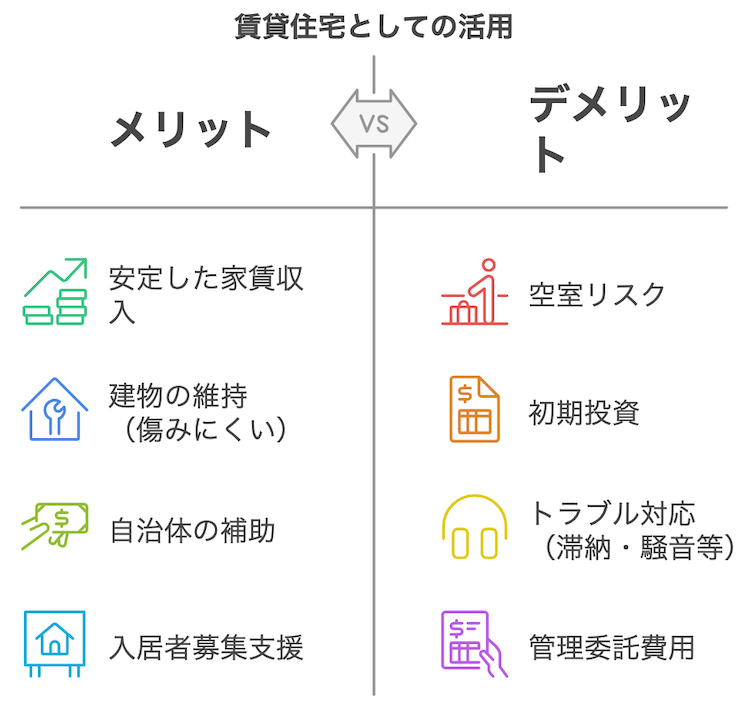

(1) 賃貸住宅:安定収益を得る定番スタイル

【メリット】

・安定した家賃収入が得られる。

・入居者がいることで、建物の通風や通水が定期的に行われ、傷みにくい。

【デメリット】

・空室期間が発生すると収入が一気にゼロになるリスク。

・リフォームやリノベーションに初期費用がかかる。

・入居者とのトラブル(家賃滞納、騒音など)の対応が必要。

「とにかく堅実に活用したい」「誰かに住んでもらう形が一番わかりやすい」という場合には、賃貸住宅としての活用が王道です。実際、空き家の老朽化を防ぎながら毎月一定の収益が見込めるという点で、安定感を重視する方に向いています。

もし築年数の古い物件を所有しているなら、自治体によってはリフォームやリノベーションの費用を補助してくれる制度があるのでチェックしてみましょう。例えば、耐震補強やバリアフリー改修などが対象になり、工事費の一部を助成してもらえるケースが少なくありません。さらに、地元に住む若者や移住希望者の呼び込みを狙っている自治体なら、家賃補助や改修後の入居者募集支援を行っているところもあります。

賃貸住宅として活用する際は、初期投資(リフォーム費用)と家賃収入のバランスをしっかりシミュレーションすることが大切です。また、ご自身で募集や管理を行うのが難しければ、不動産会社や管理会社に委託する方法も検討してみましょう。そうすることでリスクや手間を抑えつつ、堅実な不動産収入を実現できます。

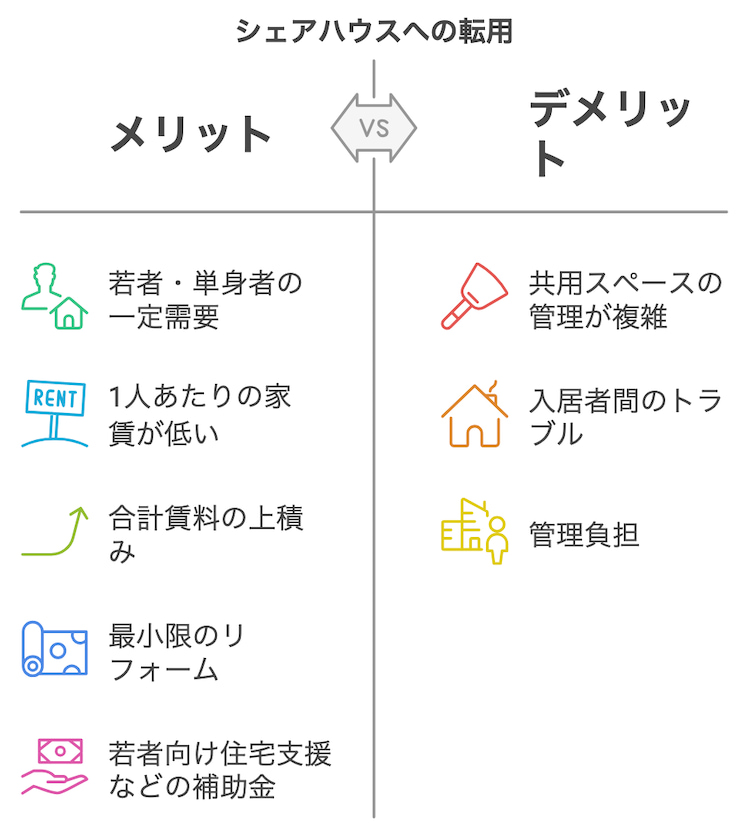

(2) シェアハウス:若年層やコミュニティ重視派に人気

【メリット】

・単身者が増えた現代では一定の需要がある。

・1人あたりの家賃は低く設定しやすいが、複数人が入居することで合計賃料の上積みが期待できる。

【デメリット】

・キッチンやリビングなど共用スペースの管理が複雑。

・入居者同士の相性が悪いとトラブルに発展する可能性。

「できるだけ多くの入居者を集めて、にぎやかな物件にしたい」「若い世代や学生に人気の住まいにしたい」という場合には、シェアハウスとしての活用が魅力的です。部屋数が多い一戸建てや、広いリビング・キッチンを共有するような間取りなら、比較的スムーズに転用できます。

シェアハウスでは、1人あたりの家賃を低めに設定しやすい一方、複数人が住むことで合計の賃料は上積みしやすいという特徴があります。ただし共用スペース(キッチンやリビングなど)の清掃・備品管理や、入居者同士のコミュニケーションを考慮する必要があるため、物件オーナーの管理負担がゼロになるわけではありません。大がかりなリフォームをしなくても、壁紙の張り替えや最低限の水回り設備の刷新だけで「おしゃれなシェアハウス」を演出できるケースもあります。自治体によっては若者向け住宅支援やコミュニティ促進の補助金などが利用できることもありますので、事前にチェックしてみましょう。

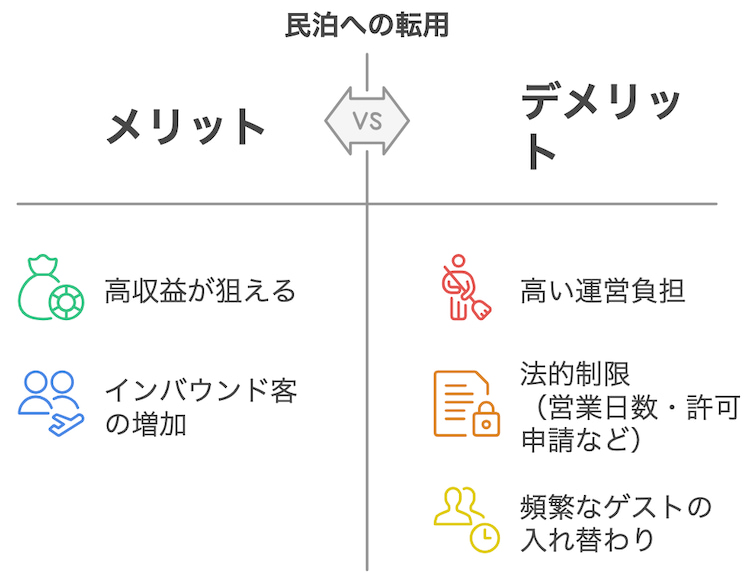

(3) 民泊&ゲストハウス:観光需要を取り込む高収益モデル

【メリット】

・観光需要がある地域なら高収益が狙える。

・コロナ規制の緩和により、再び旅行客(特にインバウンド)が増えつつある。

【デメリット】

・清掃や予約管理など、運営にかかる手間が大きい。

・法律上の制限(日数制限など)を理解する必要あり。

「観光需要を狙って高収益を目指したい」「国内外からの旅人に泊まってもらい、地域を活性化させたい」という方には、民泊やゲストハウスとしての転用がおすすめです。周辺に観光スポットやイベントが多いエリアであれば、短期滞在のゲストが見込めるため、一泊あたりの宿泊料金を設定して収益を得られます。

ただし、民泊は法的手続き(住宅宿泊事業法・旅館業法)が必要となるうえ、年間営業日数制限(180日)など地域によって異なるルールがあります。特区民泊エリアなら365日営業が可能なケースもあるため、事前に自治体への確認が必須です。さらに、ゲストの入れ替わりが頻繁にあるため、清掃やリネン交換、予約管理など運営面の負担も大きくなりがち。オーナー自身が対応できない場合は、運営代行サービスや地元の清掃業者を活用することも視野に入れるとよいでしょう。自治体によっては、古民家を宿泊施設に再生するためのリノベ補助金などが用意されていることもあるので、リフォーム費用がネックの方はぜひ調べてみてください。

(4) カフェ・レストラン:古民家の雰囲気で集客アップ

【メリット】

・古民家風の独特の雰囲気は、人を惹きつける強い武器になる。

・飲食店営業許可がメインで、民泊に比べると法的ハードルは低め。

【デメリット】

・カフェ業界は競合が多い。

・厨房設備や水回りの工事費がかかる。

・飲食店経営は接客・メニュー開発など幅広いスキルが求められる。

「人が集まる場をつくりたい」「飲食店経営にチャレンジしてみたい」という方に人気なのが、空き家を使ったカフェやレストランへの転用です。特に古民家の趣きやレトロな雰囲気は、それだけで集客の武器になります。また、飲食店営業許可を取得すれば始められるため、宿泊施設ほどハードルが高くない点もメリットです。

一方で、カフェ業界は競合が多いのも現実。周辺の飲食店との差別化を図るため、SNS映えする内装や地元産食材へのこだわりなど、独自のコンセプト作りが欠かせません。また、厨房設備や水回りの改修はそれなりにコストがかかることも多く、接客・メニュー開発などオーナーが学ぶべき内容は幅広くなります。自治体や商工会によっては、飲食店の新規開業を支援する補助金や研修制度などもあるので、積極的に情報収集してみるとよいでしょう。

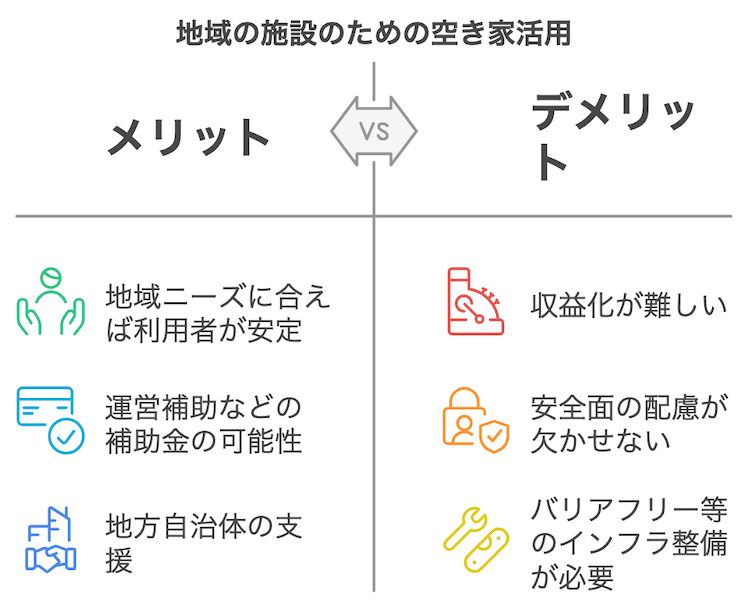

(5) コミュニティスペース:地域貢献と拠点づくりに最適

【メリット】

・地域のニーズがマッチすれば安定集客が見込める。

・補助金が出るケースがあり、地元自治体の協力体制を得られやすい。

【デメリット】

・利用時間や施設内容によっては収益化しにくい。

・子どもや高齢者が利用する場合、安全面の配慮が必要。

「収益よりも地域貢献がしたい」「家族や高齢者が集まる拠点をつくりたい」という方は、子育てサロンやコミュニティスペースとして空き家を活用する方法が向いています。保護者同士が気軽に集まれる「親子カフェ」や、高齢者向けのサロン・地域交流の場など、使い方はさまざまです。

このような社会的に意義のある施設の場合、自治体からの運営補助金や設備費用の助成を受けられる可能性が高いのが大きなメリット。子どもやお年寄りが多く集まるため、バリアフリー化・防音・衛生管理など安全面の配慮は必須ですが、そのぶん地域住民からの協力や自治体のサポートを得やすいという強みがあります。ビジネスというよりは「地域のための空き家活用」として考えている方には、選択肢として検討してみる価値があるでしょう。

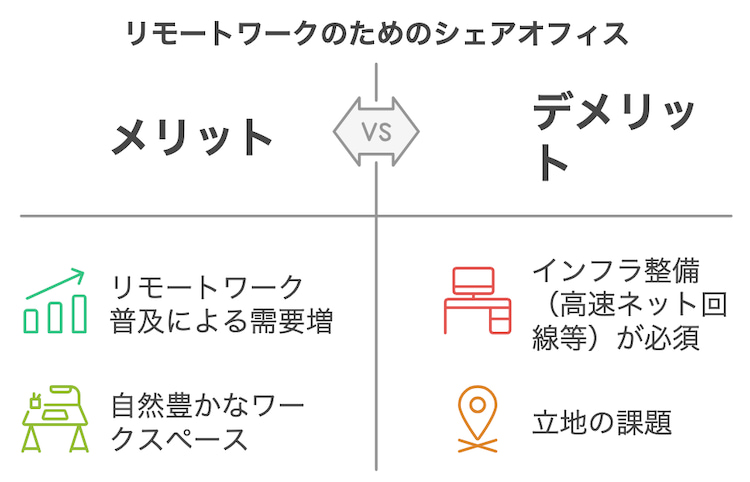

(6) シェアオフィス・コワーキング:リモートワーク時代の注目株

【メリット】

・リモートワークの普及で需要が伸びている。

・都市部から少し離れた場所でも「自然豊かなワークスペース」として売り出せる。

【デメリット】

・高速通信回線や事務設備(プリンター、机椅子など)の整備が必須。

・立地が悪いと集客に苦戦する。

「リモートワーク時代の需要を取り込みたい」「企業やフリーランスに使ってもらいたい」という方には、シェアオフィスやコワーキングスペースとしての転用がおすすめです。自宅と会社以外の “第三の場所” が求められている現代において、交通アクセスさえ一定水準を満たしていれば集客が見込めることも少なくありません。

この方法のポイントは、高速ネット回線や机・椅子、会議室などのオフィス設備をしっかり整えること。利用者が快適に仕事できる環境を用意していれば、継続的な契約を得られる可能性が高まります。また、周囲が自然豊かな立地の場合、ワーケーションという付加価値を強調するのも効果的です。大企業のサテライトオフィス誘致を狙う場合は、自治体の補助金を活用しながら大幅リノベーションに取り組む例も増えていますので、連携の可能性を探ってみるといいでしょう。

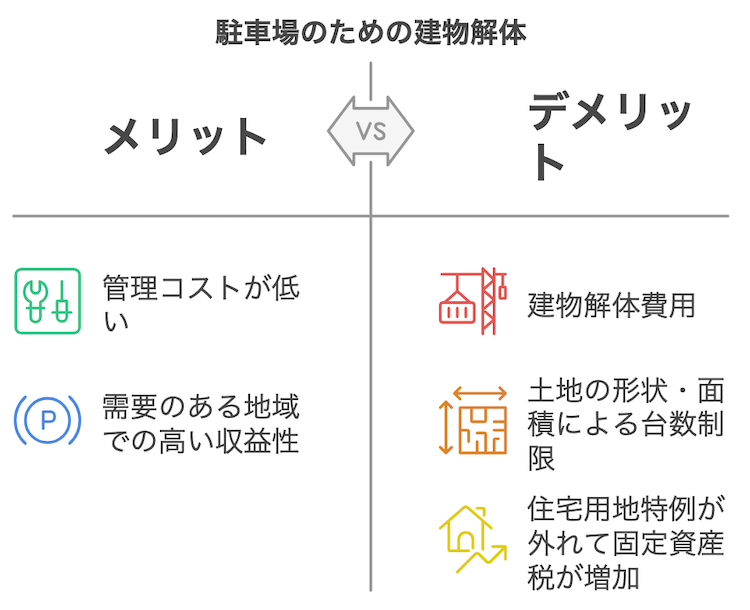

(7) 駐車場・バイクガレージ:手軽な更地活用で安定収入

【メリット】

・解体して更地にしてしまえば、管理の手間は比較的少ない。

・駐輪場・バイクガレージなど付帯設備の需要がある地域なら収益性が高い。

【デメリット】

・建物を壊すための解体費用が必要。

・駐車場だと土地の面積や形状によって台数に限りがある。

「建物を生かすのは厳しいけど、立地自体には需要がありそう」という場合、思い切って建物を解体し、駐車場やバイクガレージとして活用するのも一つの手です。車社会の地域や、オフィス街・駅周辺などで空き駐車場が足りないところなら、安定的な収益が期待できる可能性があります。

ただし、解体費用や更地にした後の固定資産税がどうなるかは要注意。住宅用地の特例が受けられなくなるケースが多いため、税負担が増すことも考慮しなければなりません。月極・時間貸し・バイク専用といった運営形態をどうするかで収益も大きく変わるので、需要と初期投資のバランスを見極めて計画を立てましょう。ほかの方法に比べれば管理コストが低めなのもメリットです。

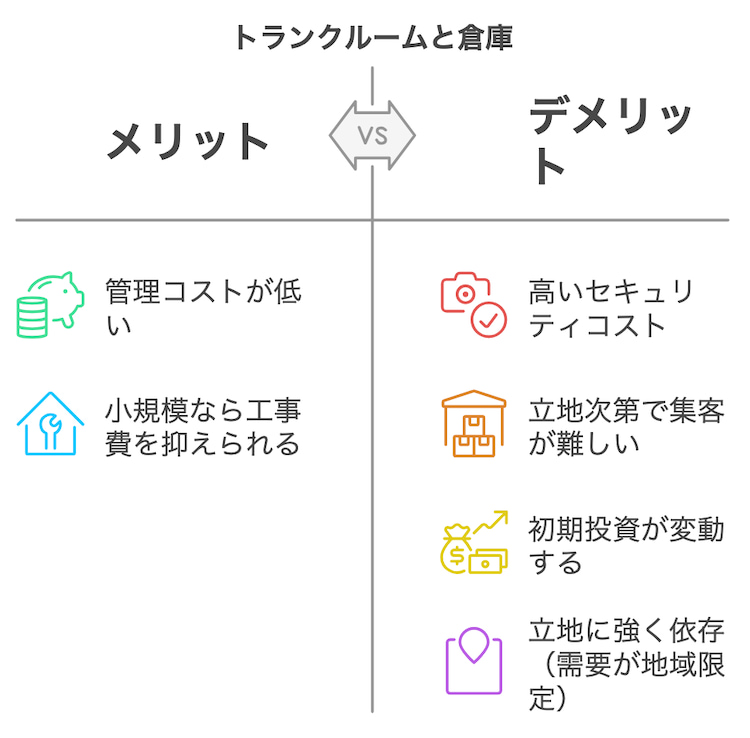

(8) トランクルーム・倉庫:人よりモノ向けビジネスで差別化

【メリット】

・基本的に人が常駐しないので、管理コストが低め。

・小規模な荷物保管サービスなら工事費を抑えられる。

【デメリット】

・セキュリティ強化にコストがかかる。

・場所を選ぶと利用者が全く集まらないことも。

「不特定多数が出入りしない形で収益を得たい」「人よりも物をメインに扱うビジネスに興味がある」という場合には、トランクルームや倉庫として貸し出す方法があります。主に荷物の保管ニーズを満たすもので、法人向け・個人向けを問わず利用者は存在しやすいです。

しかし、防犯カメラや鍵の設置、空調設備など、セキュリティや温湿度管理をどこまで行うかによって初期費用が大きく変わります。また、場所によっては集客が見込めないこともあり、立地と想定利用者の需要を見極めてから判断したほうが無難です。コワーキングスペース同様、自治体による空き家改修補助が出る場合もあるので、事前に問い合わせてみましょう。

(9) アトリエ・工房スペース:クリエイター層を引きつける独自性

【メリット】

・クリエイターや手作り作家向けにニーズがある。

・ほかにない独自の空間を提供できると、差別化につながる。

【デメリット】

・エリアによっては利用者が少ない可能性。

・騒音や匂いなど、周辺への配慮が必要になる業態も。

「アートや手作りが好きな人を呼び込みたい」「独特の空間を売りにしたい」という方は、アトリエやクラフト工房の貸しスペースとして活用する方法があります。築古の家でも、趣のある内装や広めの土間などが逆にクリエイターの心をくすぐり、付加価値を生み出してくれることがあるのです。

ただし、音が出る作業であったり塗料を使う場合は、近隣住民への配慮や排気設備の確保が必要です。アートイベントや展示会などを定期的に開催すれば、地域の文化振興につながる一方、集客にはSNSや地元メディアを積極的に活用することが大切です。自治体の中には芸術活動支援や創作拠点整備の助成を行っているケースもありますので、プロジェクトの方向性次第では行政に相談してみるのもいいでしょう。

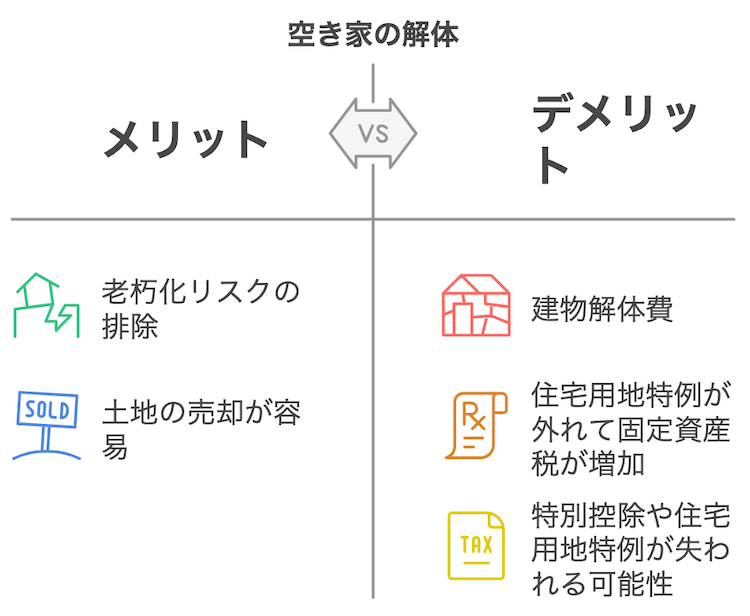

(10) 解体・更地化:リスク回避&売却に備える最終手段

【メリット】

・固定資産税は高くなるが、空き家リスク(倒壊・老朽化)を根本解消できる。

・更地の方が売却もしやすいケースがある。

【デメリット】

・解体費用が発生する。

・住宅用地の特例がなくなるため、固定資産税は上がる。

「リフォームが困難なほど老朽化が進んでいる」「空き家を長期間管理する余裕がない」という場合は、思い切って解体する選択肢もあります。建物を取り壊せば倒壊や崩落のリスクがゼロになるほか、土地として売却しやすくなるケースもあり、空き家を残すより結果的にトラブルを減らせる可能性があります。

ただし、解体費用はもちろん、住宅用地としての固定資産税特例が外れるため、解体後も活用せずに更地のままでいると税金負担が増えることに注意が必要です。また、将来的に何かに転用したいと考えているなら、解体前に相続空き家3,000万円特別控除などの税制メリットを十分に検討しておくと後悔が少なくなります。自治体によっては、古い空き家の解体費を助成する制度がある場合もあるため、一度確認してみるとよいでしょう。

以上が、代表的な空き家活用のアイデア10選です。あなたの家の立地や予算、趣味・興味などに合わせてぜひ検討してみてくださいね。ここからは、実際にこうした方法で成功を収めている事例をいくつか紹介します。

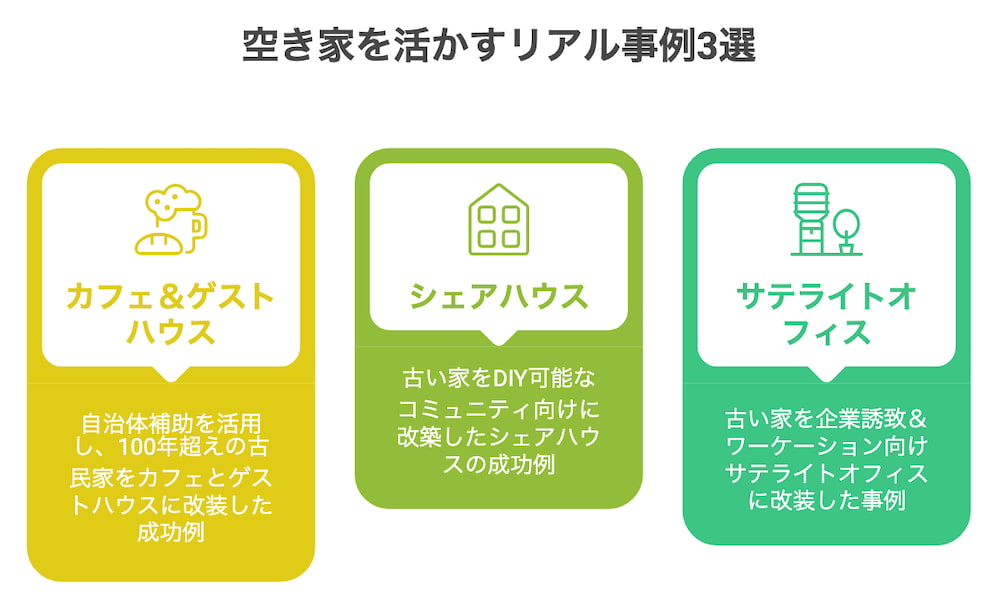

成功事例から学ぶ!空き家を活かすリアル事例3選

ここまでご紹介した活用アイデアはあくまで “可能性” にすぎません。実際に形にするためには、費用面や地域との調整、運営ノウハウなど乗り越えるべきハードルもあるでしょう。そんな中、全国には空き家を見事に再生し、暮らしや地域を変えている事例が数多くあります。次は、実際に空き家を活用して成功を収めた人たちのリアルな事例をのぞいてみましょう。具体例が見えてくると、自分の家でも「できそう」と思えてくるはずです。

兵庫県丹波市:カフェ&ゲストハウスで観光客と地元をつなげる成功例

築100年超えの古民家をリノベーションし、1階部分をカフェスペースに、2階を民泊施設に改装した例です。地元の新鮮な野菜やお米を使ったランチが評判となり、観光客だけでなく近隣住民の憩いの場にもなっています。何より、空き家として残しておくのは惜しいほど歴史ある建物だったため、所有者自身が「これは地域に残す価値がある」と思い切って事業化に踏み切ったとのこと。自治体のリフォーム補助金を利用できたのも大きな後押しになったようです。

東京都板橋区:築古戸建をシェアハウス化、若者コミュニティの拠点に

東京都心からほど近い場所にある築40年の一戸建てを、オーナーが「どうせなら若い人たちが集まる場所にしよう」と発想を転換。一般的にリノベ費用がかさむイメージがありますが、最低限の設備更新だけに留めることで投資コストを抑えました。その代わり、DIY好きの入居者を募集し、壁のペイントや家具の配置を自由にしてもらう仕組みを作った結果、入居者同士の結束が高まり「入居希望が絶えない人気物件」に成長。オーナーとしてはやや管理が大変な面もあるものの、「老朽化した家がこんなにも生まれ変わるとは思わなかった」と満足しているそうです。

滋賀県米原市:ワーケーション×サテライトオフィスで地域と企業をつなぐ

自然豊かな環境でリモートワークする人が増える中、地方自治体が企業向けに「空き家×補助金」セットでサテライトオフィスを誘致。たとえば滋賀県米原市では、JRの主要駅から車で10分ほどの場所にある古民家に高速インターネット回線を通し、県外企業の社員が滞在しながら働ける仕組みを作りました。オフィスの周囲には観光スポットやレジャー施設が点在していて、ワーケーションを兼ねて数週間滞在する社員もいるそう。空き家の所有者は家賃収入を得つつ「企業がしっかりメンテナンスしてくれるから安心」とメリットを感じています。

こうした成功事例を見ると、「補助金をうまく使ってる」「地域との連携がある」「運営体制を明確にしている」など、共通したポイントがあります。次は、その補助金や支援制度の最新情報を紹介しましょう。

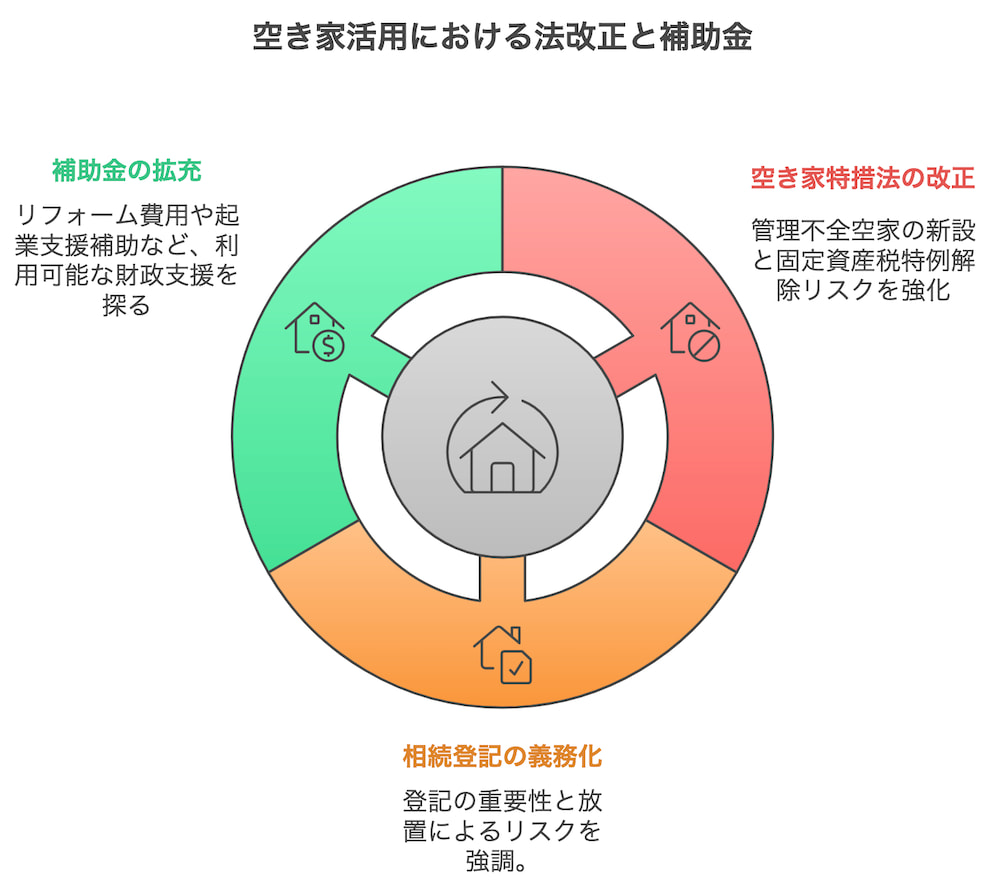

2024〜2025年の法改正&補助金:空き家活用の最新ポイントを解説

空き家をどう活用するか検討するうえで、外せないのが法律や補助金の最新情報です。知らずに始めてしまうと、“せっかくリノベしたのに規制に引っかかってしまった” なんてことにもなりかねません。また、国や自治体の補助金制度をうまく活用すれば、改修費や運営コストを大幅に抑えられる可能性も。ここでは、2024〜2025年にかけての法改正のポイントと、利用したい補助金制度について分かりやすく解説します。

(1) 空き家特措法改正:管理不全空き家への対策が一段と強化

2023年に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、倒壊の恐れがある空き家だけでなく、その一歩手前の「管理不全空家」に対しても行政が指導を行えるようになりました。特定空家等や管理不全空家に指定されると、自治体から指導・勧告が入り、改善が見られない場合は住宅用地の特例(固定資産税の軽減措置)が解除されます。場合によっては税金が6倍近くに跳ね上がることもあるため、放置するのはリスク大です。空き家を早めに何らかの形で活用するか、解体するかを判断したほうが賢明です。

また、活用促進区域の指定などにより、これまで接道義務などの制約で建替えが難しかった場所でも、活用促進区域に指定されれば一定の要件のもとで再生が可能になる場合があります。「古いから無理」とあきらめるのではなく、市役所や地域の窓口に相談してみるとよいでしょう。

(2) 相続登記義務化:2024年4月から始まる過料リスクとは?

2024年4月からは、相続により土地や建物を取得した場合、3年以内に登記をしないと過料が科されるようになります。いわゆる「所有者不明土地問題」に対処するための改正ですが、空き家所有者にとっても他人事ではありません。名義変更を放置してしまうと、その後に活用や売却を検討する段階でトラブルになる可能性も出てきます。相続登記の手続きは専門家(司法書士)に依頼するケースが多いので、まずは早めに相談しておくと安心です。

(3) 補助金・支援策拡充:自治体ごとの上限額&活用方法をチェック

国土交通省の「空き家再生等推進事業」や各自治体のリフォーム補助金、起業支援補助金など、空き家活用に使える助成制度はバリエーション豊富です。特に2024〜2025年は自治体が予算を増やしているところも多く、条件次第では数十万円~数百万円規模の補助を受けられる場合もあり、自治体ごとに差があります。

例えば、ある自治体では子育て支援施設への転用に上限100万円、耐震改修も含む場合はさらに上乗せで最大150万円といった例があります。地域ごとに金額や条件が異なるため、必ず自治体サイトで確認してみてください。

こうした法改正や支援制度をうまく活かせれば、空き家活用のハードルはぐっと下がります。ただし、夢やアイデアが先行しすぎると、後で「こんなはずじゃなかった…」と後悔することも。最後に、空き家活用で失敗しないためのポイントをまとめます。

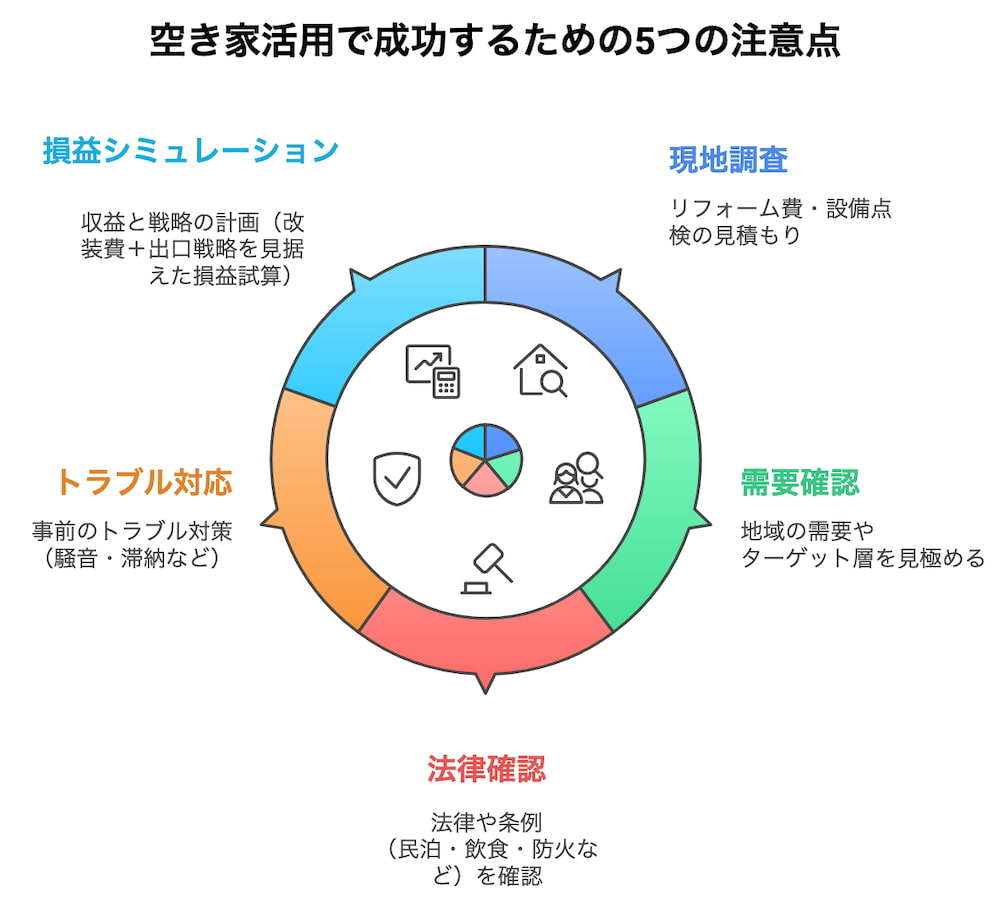

空き家活用のリスクを回避!成功に導く5つの注意点

いざ空き家活用を始めようと思っても、何から手を付ければいいか分からない、もしくは “やってみたけど想定外のトラブルが…” という声も少なくありません。実際、どの方法を選んでもある程度のリスクや課題はつきものですが、事前の対策と心構えがあれば乗り越えられることが多いです。ここからは、空き家活用を成功に導くために押さえておきたい5つの注意点をまとめました。ぜひ、具体的な行動に移す前のチェックリストとして役立ててください。

(1) 現地調査&見積り:老朽度合いを把えて予算オーバーを防ぐ

空き家がどれほど老朽化しているか、耐震性や配管、電気設備はどうなっているのか…これを無視して突き進むと、大幅に予算オーバーになる恐れがあります。まずは複数のリフォーム会社や不動産会社に相談して、客観的な見積もりをとりましょう。「最低限の改装で済むのか」「全面改修が必要なのか」を早めに知ることが大事です。

(2) 需要調査:立地とターゲット層を掴んで活用方法を最適化

立地や周囲の環境、ターゲット層によっては、やりたい事業がまったく成り立たないケースもあります。観光客がほとんど来ない地域で民泊をやってもうまくいきませんし、駅から遠く車も停めにくい場所でカフェを開いても集客に苦戦します。市役所や商工会などに相談し、地域の需要や人口動態をざっくり把握しておくと良いですよ。

(3) 法令チェック:民泊・飲食・シェアオフィスなど用途別規制を把握

民泊は旅館業法や住宅宿泊事業法、飲食店なら食品衛生法、シェアオフィスや駐車場にも各種条例が関わってくる場合があります。特に消防法や建築基準法の許可が必要な場合は、しっかり対応しないと後々トラブルに繋がります。「素人だからわからない」という時は、行政の相談窓口や専門家の力を借りてみましょう.

(4) トラブル想定:滞納・騒音・クレームへの事前対策を忘れずに

賃貸物件にするなら家賃滞納や騒音トラブル、民泊なら宿泊者とのコミュニケーション不全が起こり得ます。想定されるトラブルに関するルールを事前に決めておき、契約書や利用規約に盛り込むのがポイント。管理会社に委託すると負担は減りますが、その分コストもかかります。

(5) 損益シミュレーションを立て、出口戦略も考慮する

「月◯万円の収益を見込める」と期待していても、空室や休業期間があると実際の利益は減ります。改装費の償却期間をどのくらいに設定するのか、補助金を引いても自己資金はいくら要るのか…ざっくりでも損益シミュレーションをしておくことが肝心です。また、数年後に売却する可能性を視野に入れているなら、相続空き家3,000万円特別控除が受けられなくなる点にも留意が必要です。

これら5つの注意点を押さえれば、空き家活用で失敗するリスクはかなり減らせるはずです。最後に、この記事のまとめと、あなたが今すぐ行動すべき理由を簡単におさらいしましょう。

まとめ:空き家は「負動産」から「宝の山」に変えられる

日本全国で空き家が増え続けるなか、ただ放置していると固定資産税や治安・衛生上の問題だけが膨らんでいきます。2024年以降、法改正の影響で管理不全の空き家に対する行政指導も厳しくなるでしょう。でも、それは逆に言えば「空き家活用をやるなら今がチャンス」ということでもあります。

この記事で紹介したように、空き家活用にはいろいろな方法があり、自治体や国の補助金制度を活用すれば意外とハードルは高くありません。リスクを回避するためのポイントさえ押さえれば、安定した収益や地域貢献を実現できる可能性があります。

「そんなに大きく稼げなくてもいいから、とりあえず放置リスクを解消したい。」

「地元に人が集まるような拠点をつくって、町おこしに貢献してみたい。」

「親から受け継いだ思い出の家だから、壊すのはもったいない。活かせる道を模索したい。」

どんな想いであれ、一歩踏み出すことが大事。ぜひ地域の役所や空き家バンク、不動産会社、リフォーム会社など、頼れそうなところは遠慮なく頼ってみてください。今日があなたの空き家を「宝の山」に変える第一歩になるかもしれません。

本記事がお役に立てば幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

もし空き家となった物件が、実はマンションで「もう築年数もかなり経っているし売れないのでは?」と考えている方は、

こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

売却成功レポート

新着コラム